A novíssima realidade

- 7 de outubro de 2019

Por Adrian Albuquerque*

Colaborou Leopoldo Neto

(Contém spoilers de “Bacurau” e “Era Uma Vez em… Hollywood”)

Só o artista criador leva a potência do falso a um grau que se efetua, não mais na forma, mas na transformação. Já não há mais verdade nem aparência. Já não há mais forma invariável nem ponto de vista variável sobre uma forma. Há um ponto de vista que pertence tão bem à coisa que a própria coisa não para de se transformar num devir idêntico ao ponto de vista. Metamorfose do verdadeiro. O artista é criador de verdade, pois a verdade não tem que ser alcançada, encontrada nem reproduzida, ela deve ser criada. Não há outra verdade senão a criação do Novo.

– Gilles Deleuze

Ao começo de “Verdade e Mentiras”, o diretor norte-americano Orson Welles nos introduz, em suas palavras, a uma obra não apenas sobre arte, mas sobre truques, fraudes e mentiras. Welles era um manipulador nato. Desde seus filmes a encenações de cinejornais supostamente documentais, o cineasta sempre buscou uma criação ficcional que partisse essencialmente da observação do real.

Com o nome original do inglês F for Fake, “Verdades e Mentiras” foi a última obra finalizada por Welles. Nela o cineasta documenta a vida de Elmyr de Hory (“o maior falsificador de pinturas do mundo”), de Clifford Irving – escritor da biografia não autorizada de Howard Hughes, este que costumava enganar paparazzis espalhando dublês de si pela cidade – e de si mesmo.

O diretor retoma sua própria carreira no teatro, o episódio histérico da adaptação de “Guerra dos Mundos” na rádio e de sua vida pessoal. Apesar do formato documental, ele não estava interessado em Cinema Direto ou formatos televisivos. O documentário, segundo o método de Welles, é feito de diálogos forjados e dissoluções narrativas do real.

O filósofo francês Gilles Deleuze, que realizou proeminentes pesquisas sobre Cinema, via em Welles um inimigo da verdade. Em seu livro “Imagem-tempo” (1985), o pensador dedicou o sexto capítulo inteiro (As Potências do Falso) para discutir a obra do diretor considerando “Verdades e Mentiras” o manifesto central de sua obra. Para o filósofo, o longa representaria um questionamento da verdade como ideal e da arte como metamorfose do verdadeiro. O conceito do que é verdade ou verdadeiro estaria a cargo tanto da arte – esta repleta de ilusões e mentiras que retomam o ideal de realidade através da fantasia – quanto da dramatização que o artista faz da mesma.

O mundo verdadeiro e material não existiria nas obras de Welles pois seria composto por uma rede de potências do falso, conceito que Deleuze apropria de Nietzsche para sua crítica da verdade. Originalmente Nietzsche, em sua obra “Fragmentos Póstumos” (1881), cunhou o termo “vontade de potência”, ou seja, o poder de ser afetado e de afetar a partir de uma força. Na potência do falso, a força seria a dissolução da realidade sobrando apenas o “homem verídico”, o que busca a verdade.

À parte do gênero documental como uma instância legitimadora, na qual é depositada credibilidade por supostamente filmar fenômenos reais, esses extremos entre o que é verdadeiro (real) e o falso (ou verdadeiro-falso) que adapta o real a uma narrativa ficcional, são pontos que configurariam um estado fantasioso e híbrido entre ficção e realidade, uma novíssima realidade.

A produção do verdadeiro que não tem intenções de ser real, mas de retomar um ideal de realidade não é comum apenas nos filmes de Welles. Ambos estreados em agosto deste ano, “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e “Era Uma Vez Em… Hollywood”, de Quentin Tarantino, operam nos extremos da reconstrução da realidade a partir de suas particularidades atuando com a memória enquanto força cinematográfica e também imaginários sociais.

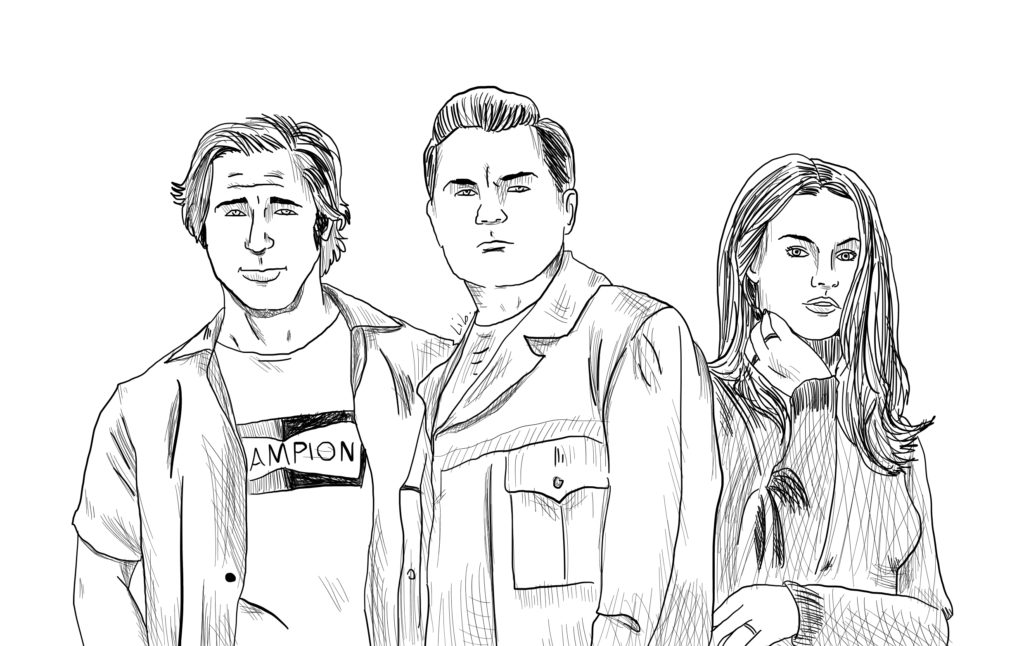

O nono filme de Tarantino é um ponto fora da curva em sua filmografia. Ao dispensar os tiques formalistas que pressupunham sua autoridade, o diretor faz em “Era Uma Vez…” uma obra de afetos culturais e ambiguidades entre fantasia e realidade.

O longa situa-se em 1969 – o fim de uma era de quebra de paradigmas – e foca no astro decadente Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e seu dublê Cliff Booth (Brad Pitt) que anseiam por um legado cinematográfico em Hollywood. Ao mesmo tempo, a narrativa foca em momentos da vida da estrela Sharon Tate (Margot Robbie).

Para além da metalinguagem que Tarantino emprega diversas vezes durante o filme (as filmagens da série, a aparição de Dalton em filmes clássicos), as ambivalências entre o que aconteceu e o que não aconteceu (pelos eventos reais em que o longa se inspira) exemplificam o verdadeiro-falso ou a novíssima realidade.

Sharon Tate morreu tragicamente em 1969 pelas mãos da Família Manson. O assassinato da atriz representou, à época do acontecimento, o fim de uma década de inocência em que foram popularizados movimentos contra o establishment estatal autoritário.

Em segmento final do filme, os seguidores de Manson vão até o endereço de Tate, 10050 Cielo Drive, mas são interceptados por Rick Dalton, vizinho da personagem de Robbie, que os expulsa de lá. Alguns momentos depois, os membros da seita reconhecem Dalton e o relembram como um ícone cultural onipresente em sua infância. Ainda que os diálogos sejam “tarantinescos”, eles fazem parte da esfera do real pós-acontecimento.

A adaptação da realidade, de uma observação do real, para dentro da ficção feita pelo diretor remete a criação da verdade como algo novo descrita por Deleuze. A verdade ambígua de Tarantino é: a crítica da glamourização da violência em produtos midiáticos é tecida por assassinos e seguida pelo catarse de sangue.

A decisão de poupar a vida de Sharon Tate nada mais é que a exerção da hibridez entre fantasia e realidade. Cliff e Rick, o trabalhador braçal do cinema e o astro decadente, impedem a morte de Tate e, assim, a novíssima de realidade de Tarantino, muito além do que uma memória nostálgica, torna-se um testamento à força da fantasia de se apropriar do real.

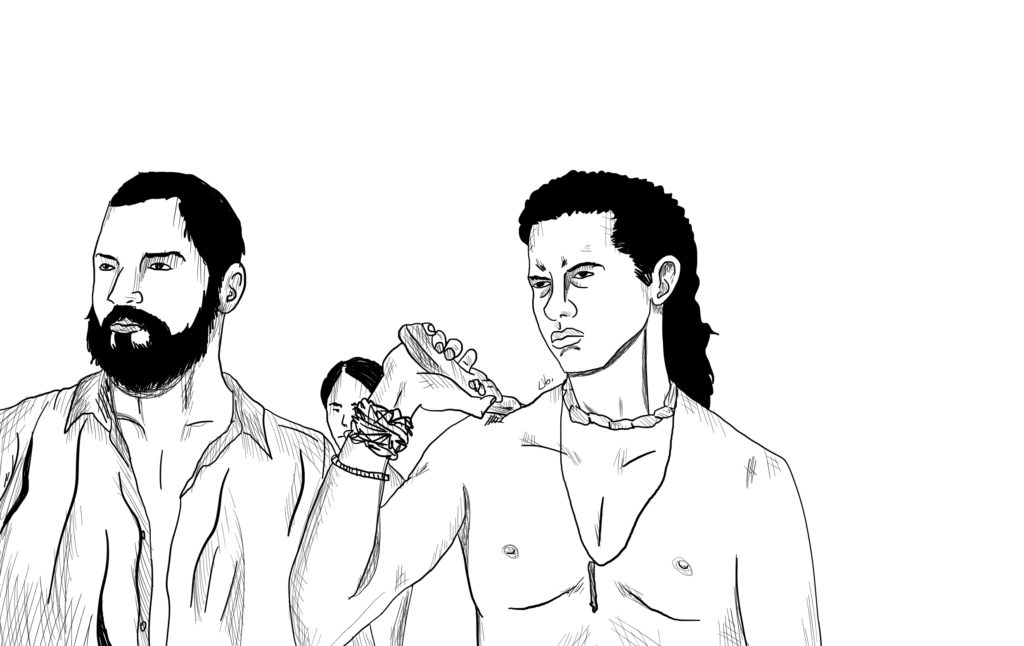

Muito além da metamorfose pela observação do real, a configuração de uma nova realidade pode se utilizar do imaginário social que age como um campo de disputas. Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, ainda que num molde narrativo semi-realista, busca a superação de uma natureza simplesmente mitológica e fantasiosa.

O longa se foca no povoado de Bacurau que, após o falecimento de Carmelita (matriarca do local), passa a ser palco de uma sequência de assassinatos. O cinema de Mendonça Filho sempre foi inerentemente político. Do mal-estar urbano e terror imobiliário de O Som ao Redor e Aquarius ao faroeste frontal de Bacurau, o diretor sempre busca centrar seu comentário e representação de realidade num exercício de gênero.

O sociólogo francês Pierre Bourdieu, no contexto dos intelectuais franceses do século XX, dedicou-se ao estudo e à compreensão das formas de dominação das sociedades modernas capitalistas e como complexificam-se além do plano da violência material e impositiva – o que o pensador não nega que existe, importante ressaltar – porém coloca o plano simbólico como legitimador da arbitrariedade social. A partir disso, Bourdieu buscava assimilar as disputas simbólicas, com seus respectivos imaginários, entre diferentes agentes para conservar ou transformar a realidade social a partir da legitimidade suas representações.

A partir da representação da realidade de Bacurau origina-se um novo imaginário com caráter político e social próprios. A imagem-mímese (a imaginação como reprodutora do real) da obra é injetadas no inconsciente coletivo do público e configura uma nova realidade que parte da visão de mundo dos realizadores do filme. A novíssima realidade de Mendonça Filho e Dornelles é pós-apocalíptica, objetiva e representa uma retomada. Retomada essa que devolve ao aparato repressivo do Estado sua própria violência socio-histórica – a exibição dos estrangeiros mortos remete à exibição das cabeças do bando de Lampião.

Não, as novíssimas realidades narrativas não substituirão o mundo material. Sergei Eisenstein afirmava que toda sociedade recebe imagens em função de sua própria cultura. Ora, o cinema é capaz de consolidar visões de mundo, compor estados híbridos entre realidade e ficção e legitimar agentes, grupos, classes, mas não de alterar o real.

À arte devemos a função de criar a nova (e verdadeira) verdade.

*O texto é de responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a opinião do veículo.