Os primeiros de gerações cerceadas

- 27 de janeiro de 2023

Os primeiros de gerações cerceadas

Histórias de pretos e pardos que compõem a Cidade Universitária da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Por Mariely Barros

Quadrinhos por Marina Duarte

Como é viver a Medicina sendo a primeira pessoa da sua família a ingressar no Ensino Superior? Qual o preço a se pagar por sair do seu país para realizar o sonho de ter um diploma? Quais os desafios de se manter em um curso de Engenharia Civil sendo uma pessoa cega? Qual o percurso percorrido pelos hoje técnicos e docentes negros da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)? Essas foram algumas das perguntas que provocaram o desenvolvimento desta reportagem multimídia como projeto experimental de conclusão do curso de Jornalismo na UFMS.

Pensar no ingresso e na permanência de pessoas negras nas universidades públicas brasileiras, envolve levar em consideração diversas condicionantes que podem ser verificadas a partir das estatísticas educacionais do nosso país. Segundo o Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2021, a disparidade na qualidade de aprendizagem entre pessoas brancas e negras inicia-se já nas séries iniciais. O estudo aponta que 61,4% dos jovens pretos de 19 anos concluíram o Ensino Médio, enquanto esse nível de escolaridade é uma realidade para 79,1% dos jovens brancos na mesma idade.

Outro dado que o Anuário traz sobre esses jovens, é que apenas 58,8% dos jovens mais pobres com essa idade terminaram o ensino médio. No entanto, entre os jovens mais ricos, essa porcentagem de conclusão chega a 92,6%. Conforme o estudo sobre ação afirmativa e população negra na educação superior, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2020, 18% dos jovens negros de 18 a 24 anos estão cursando uma universidade no Brasil, entre os jovens brancos o número sobe para 36%. Já na pós-graduação a diferença entre brancos e negros fica mais evidente.

Segundo levantamento realizado pela Liga de Ciência Preta Brasileira, em 2020, dentre os alunos de pós-graduação, 2,7% são pretos, 12,7% são pardos, enquanto 82,7% são brancos. A análise foi realizada a partir de dados da Plataforma Lattes, serviço do CNPq que reúne informações curriculares, grupos de pesquisa e instituições das áreas de ciência e tecnologia.

Como parte desse sistema de educação, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul tem uma disparidade racial que é segmentada. Quando analisado o número de alunos, técnicos e docentes negros que compõem a cidade universitária, observamos a ausência dessas pessoas nos cursos considerados de elite, como medicina, engenharias e odontologia. Para os que adentram esses cursos, estourando verdadeiras bolhas sociais, o desafio de engajar e permanecer são inúmeros. Segundo a plataforma UFMS em Números, do universo de 21.997 alunos matriculados na universidade, menos da metade se declara negra. Somados são 6.769 alunos autodeclarados pardos e 1.664 pretos, que representam 36,19% dos matriculados. Nos cursos de medicina a porcentagem de alunos negros cai para 30,76% e no curso de engenharia química, dos 135 alunos apenas dois se autodeclaram pretos.

Todos os personagens desta reportagem foram marcados por desigualdades estruturais que estão na raiz do sistema de educação do Brasil, e tiveram por muitas vezes que “sobreviver” ao ambiente da academia. Aspectos como infância em ambientes com vulnerabilidades, deficiências, gênero e a cor da pele que exclui e afasta de melhores oportunidades, constituem barreiras grandes demais para serem superadas individualmente e pelo sistema da “meritocracia”.

Essa narrativa conta as histórias de pretos e pardos que chegaram a um espaço inacessível às suas gerações passadas, pais, avós, tios, que tiveram o seu direito à educação cerceado, mas que decidiram não medir esforços na hora de tornar o ingresso e permanência na universidade de Thalitta, Rusylene, Moisés, Evelyn, Thaize e Sílvio uma realidade.

A primeira doutora da família

Era uma manhã de sábado, 17 de março de 2018. Thalitta Mendes Cavalcante, na época com 19 anos, chegou à Faculdade de Medicina (Famed) da UFMS para finalizar o processo de matrícula. O clima era turbulento: sua avó acabara de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ela e sua mãe, entre idas e vindas do hospital, não tiveram tempo para comemorar a aprovação. Desde então, a estudante faz parte do seleto e desejado corpo discente do curso de Medicina e, no próximo ano, se formará médica, a primeira da família a obter um diploma de Ensino Superior. Predestinada ao cuidado, a estudante é o auxílio da mãe contra a depressão. Por toda vida cultivou o hábito de ser a amiga protetora, que aconselha, escuta e sempre pergunta: “melhorou da gripe?”. É, também, a namorada que sempre se lembra dos cuidados com a saúde e a hora do remédio. Esses foram alguns dos motivos que a levaram a profissão.

Para adentrar os muros da faculdade, Thalitta precisou contrariar muitas estatísticas e vencer a visão escravocrata da patroa da mãe, que via na filha de dona Sônia a futura diarista da casa. Por tempos, insistiu que a jovem fosse mais ao trabalho da mãe para apreender os afazeres, um pensamento que não veio do acaso. No Brasil, o trabalho doméstico ficou marcado como herança da escravidão, já que, historicamente, as mulheres negras libertas continuavam a se dedicar às funções de cozinheiras, quitandeiras, lavadeiras, engomadeiras e amas de leite, atividades que eram passadas de geração para geração.

Aprovada em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não incluiu a categoria das domésticas, sob a alegação de que essas desempenhavam atividades de caráter não econômico. Na Constituição Federal de 1988, as diaristas conseguiram acesso apenas a nove dos 34 direitos garantidos aos demais trabalhadores. Fora a inexistência de direitos, muitas empregadas domésticas tinham o corpo explorado por prolongadas horas de trabalho, acúmulo de atividade e má remuneração. Por todo esse cenário e pelo estigma que existe acerca dessas mulheres, muitos patrões fazem questão de manter em sua casa funcionárias da mesma família por anos. É comum ouvir: “minha auxiliar de casa é parte da família”, ainda que, ser lida como parte familiar não dá a essas mulheres nenhum benefício, apenas lhe atribui uma condição de maior cuidado com a casa e com seus chefes.

“A senzala moderna é o quartinho da empregada”, a correlação que une o passado e o presente dessas trabalhadoras, foi feita pela historiadora e rapper Preta Rara, em seu livro “Eu, empregada doméstica”, que denuncia as condições degradantes de trabalho e a subalternização vivenciada por essas mulheres, negras, em sua maioria. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), divulgados em 2014, 92% dos trabalhadores domésticos são mulheres e dessas, 60% são negras, 41,5% são chefes de família e 40% são diaristas, ou seja, trabalham de maneira informal.

Ao ingressar na universidade, Thalitta rompeu com ciclo familiar que as mulheres de sua família viviam. Até então, sua mãe só havia vivido a alegria de ver as crianças que criou durante o trabalho adentrar as universidades. “Na casa em que minha mãe trabalha ainda hoje, ela foi babá de um menino desde quando era bebê. Hoje, ele já é formado e tem mais de 40 anos”. Apesar de sempre comemorar as conquistas dos filhos da família, ao falar da aprovação de Thalitta, Sônia levou um balde de água fria. “Para ela é fácil, certeza que entrou como cotista, tem uma bolsa só para ela. Tem um filho de amiga minha que estuda há mais tempo e não passou, coitadinho, e esse povo que não deveria, está entrando”, retrucou a patroa.

Dificuldade no ingresso

Lotado na Famed do campus da Cidade Universitária, em Campo Grande (MS), o curso de Medicina registrava 494 alunos matriculados no primeiro semestre de 2022, segundo dados da instituição. Desses, apenas 30% se declaravam negros, entre pardos (130) e pretos (23). O dado não difere da realidade do mesmo curso em outras instituições de ensino do país. Ainda que 56% da população brasileira se declare negra, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o estudo Demografia Médica no Brasil, realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) com a Universidade de São Paulo (USP), aponta que, entre os concluintes de Medicina em 2019, 67,1% se autodeclararam brancos; 24,3% se declararam pardos e 3,4% se declararam pretos.

Durante toda a adolescência, Thalitta se pôs a soprar suas velas de aniversário desejando aprovação na graduação de Medicina. Para ela, ser uma mulher negra, estudante de escola pública e de baixa renda dificultou sua aprovação – todas essas marcações pesaram aos ombros durante os três anos de pré-vestibular e nos cinco anos já concluídos do curso. “Comecei a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no segundo ano e minha média foi 520, lá embaixo. Como eu era uma boa aluna, achava que o exame seria fácil, que de primeira tiraria uma nota perto da nota de aprovação em Medicina, mas quando vi minha nota, entrei em choque. Naquele momento, eu vi que se quisesse entrar, seria muito difícil.”

Depois de concluir o Ensino Médio, Thalitta recorreu ao cursinho popular oferecido pelo Instituto Luther King, uma Organização Não Governamental (ONG) de Campo Grande conhecida por oferecer o curso preparatório para o Enem e vestibular gratuitamente para jovens e adultos, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Bancar curso particular nunca foi uma possibilidade com a renda materna e, por dois anos, Thalitta estudou focada em suprir as defasagens em português, redação, química, biologia e física, disciplinas formalmente ministradas nas escolas, mas que apresentava déficit em sua formação. Essa fase serviu para se nivelar aos alunos das escolas particulares, maioria nas cadeiras de Medicina.

Segundo dados do estudo Demografia Médica, em 2013, dentre os estudantes concluintes de cursos médicos das instituições públicas, apenas 16,4% tinham cursado todo o Ensino Médio em escola pública. Em 2019, esse percentual dobrou, foi para 33,6%. Já nos cursos de Medicina mantidos por instituições de ensino privadas houve pouca alteração ao longo de seis anos: dentre os concluintes em 2013, 80,2% tinham cursado ensino médio em escolas particulares; em 2016, eram 80,5% e, em 2019, somavam 82,9%.

Os dois anos de preparação oferecidos pela ONG não foram o suficiente para que Thalitta conseguisse a vaga. Recorreu a um cursinho particular após conseguir bolsa de estudos de 15% e a ajuda de ex-professor de química que se ofereceu para pagar metade da mensalidade. Com salário de Jovem Aprendiz, pagava a outra parte da mensalidade e ajudava nas despesas de casa, ainda que com muitos percalços. Em 2018, Thalitta viu seu nome nas listas de espera da UFMS e da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Com poucos candidatos à frente, ela conseguiu vaga nas duas instituições.

E a permanência?

Para evitar os custos com a moradia em outro estado, ela escolheu permanecer em Campo Grande e se recorda com detalhes a sensação daquele dia. “Estávamos naquela correria de ir para o hospital cuidar da minha vó, eu e minha mãe, e quando vimos, paramos e choramos muito. Eu não conseguia acreditar, só depois de ter todos os meus documentos aprovados na matrícula que vi que era real”. Sem tempo para as comemorações de recepção aos calouros, Thalitta iniciou sua história no ambiente universitário. Após o alívio de ver sua avó saindo das internações, outro problema tomou conta de seus pensamentos: no dia da sua matrícula, após assinar os papéis e conhecer as disciplinas, só conseguia se perguntar: “Como é que eu vou me manter nesse curso? Como que minha mãe vai pagar as contas de casa? Não tenho dinheiro”. O momento de gozo e euforia se tornou uma nuvem de dúvidas, que não iria se apaziguar tão cedo. O sentimento de preocupação com as contas de casa bateu e, pela primeira vez, a estudante chegou a questionar se conseguiria continuar o curso, já que trabalhava desde os 14 anos para contribuir com o dinheiro nas contas de casa.

Nos primeiros dias de aula, Thalitta precisou pagar o passe de ônibus, pois havia perdido o prazo de solicitação do vale-transporte. Para tranquilizá-la, Sônia a envolveu em um abraço e disse que tudo se resolveria, mas os dias se passaram e as finanças não foram suficientes. Surgiu, então, a ideia de expor a situação durante um almoço em família, já que naquela semana ela não teria mais dinheiro para frequentar a universidade e nem mesmo pagar o almoço no Restaurante Universitário (RU). O sentimento de frustração pairou no rosto de todos, a maioria não tinha como ajudar. Foi quando um tio de Thalitta interrompeu o silêncio, que era constrangedor, para dizer: “‘Fia’, essa é a única coisa que tenho”, tirando R$ 50 reais da carteira. Esse valor foi juntado com outras quantias dadas como ajuda pela sogra da estudante e ela continuou indo às aulas.

O cenário vivido por Thalitta é igual para muitos alunos de baixa renda que entram no curso, considerado “loucamente integral” pela estudante. A graduação tem aulas intercaladas, que podem ir das 7h às 22h em um único dia. Entre aulas, atendimentos, tutorias e pesquisas, uma agenda de compromissos que impossibilita manter-se em um emprego, mesmo que informal. Segundo análise apresentada no Estudo Demografia Médica no Brasil, realizado pelo CFM, a falta de dinheiro pode ser uma barreira à permanência desses alunos de baixa renda nos cursos de Medicina. A pesquisa aponta que a proporção de estudantes de classe baixa tem aumentado nos cursos ao longo da série histórica, mas ainda não chega a representar 10% desses acadêmicos. Em 2013, somente 2,6% dos formandos em Medicina declaram renda familiar de até 1,5 salários-mínimos. Esse percentual subiu para 6,8% em 2019. Aqueles cujas famílias tinham renda de até seis salários-mínimos passaram de 27,3% para 44,7% em seis anos. No outro extremo, o percentual de alunos com renda familiar acima de 30 salários-mínimos caiu de 14,1% em 2013 para 9,3% em 2019. Sem a possibilidade de arrumar emprego e sem uma boa renda familiar, Thalitta buscou bolsas na universidade e começou a receber uma de Iniciação Científica no terceiro semestre, aliada ao valor do Auxílio Permanência, ambas de R$ 400. Só no final do segundo ano de curso, conseguiu o suficiente para diminuir a incerteza de estudar por conta das condições financeiras.

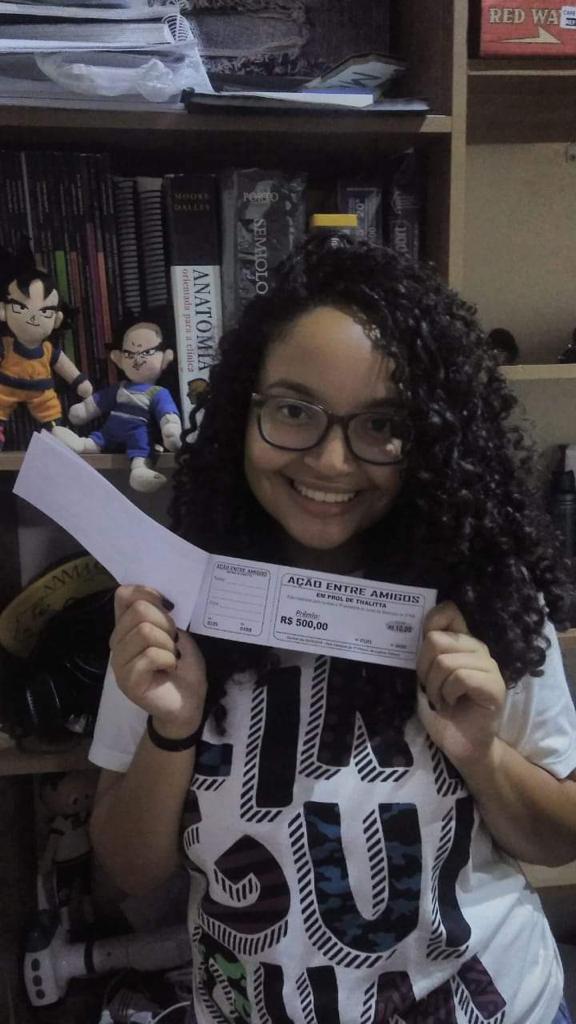

Já no terceiro ano, antes de começar a atender os primeiros pacientes no ciclo clínico, a acadêmica recebeu uma lista de equipamentos médicos que seriam necessários durante as aulas, como estetoscópio, oxímetro e esfigmomanômetro. Como o dinheiro das bolsas estudantis eram reservadas às contas de casa, a mãe de Thalitta propôs que elas realizassem uma rifa solidária para arrecadar o valor dos materiais. “Quando eu li na emenda tive medo, eu usava minha bolsa para me manter, não tinha como comprar um esteto”, lembra. A arrecadação solidária deu certo, e com o apoio de familiares, amigos e ex-professores, conseguiu comprar o material.

O provérbio africano “é preciso uma aldeia para se educar uma criança” evidencia a importância da coletividade que manteve Thalitta durante esses anos – a união de muitas pessoas, em sua maioria negras, criou uma sólida estrutura em meio a escassez para que ela pudesse continuar estudando. Sem nunca ter pisado em uma universidade, o tio, José Marcos Mendes, se desdobrou para tirar do pouco que tinha e anunciou: “O seu primeiro jaleco é o tio que vai comprar”. No dia da prova, ansioso, ele pedia fotos da sobrinha “vestida de doutora”. “Ele era o meu tio-paizão, perdemos ele em um acidente de trânsito no ano passado, guardo até hoje a foto que mandei para ele no dia que peguei o jaleco. Minha mesa de formatura nunca vai estar totalmente completa, vai faltar ele.”

Atendimentos

Nos hospitais em que estagiou, Thalitta viu o branco ser majoritário em quase todos os aspectos dos hospitais. Para além das ambulâncias, paredes e jalecos, os colegas de profissão e o corpo docente que a instruiu nos atendimentos eram todos brancos. “Nunca tive um professor negro, nos consultórios os únicos negros que tinham eram eu, os pacientes e o pessoal da limpeza”. A grande presença de pacientes pretos e pardos percebida pela estudante se dá pelo fato da maioria dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) serem autodeclarados negros. Segundo o IBGE, essa população representa 76% do atendimento dos prestados pelo sistema e 81% das internações.

Thalitta é constantemente lida como enfermeira e pacientes costumam achar que as consultas feitas por ela são parte de triagem. “Oi meu nome é Thalitta, sou estudante de Medicina, vou te atender hoje e depois falamos com o doutor”, o conjunto de palavras de cada apresentação parece ser imediatamente esquecido pelos pacientes que demonstram dificuldade de tratá-la como médica.

Durante um atendimento, ela conta que sentiu um arrepio. “Eu estava no consultório, com cinco pessoas, o médico branco, mais quatro acadêmicos brancos e eu, a única negra atendendo, quando a paciente parou a explicação do professor, virou para a gente e analisou todo mundo. Ela focou em mim e disse: ‘você aí, vai lá pegar uma água pra mim’. Na hora, minha cara mudou, era um misto de vergonha e indignação. Uma sensação de ‘você quer que eu te sirva?’, foi o que eu senti. Ao perceber incômodo, o orientador interrompeu dizendo que ‘só um minutinho, sua filha vai lá pegar água para você, porque os alunos estão aqui para aprender e tem que ficar aqui’”.

Dentro da universidade, o choque de realidade com relação ao perfil dos outros acadêmicos de Medicina fez com que Thalitta fizesse apenas três amizades no curso. “Considero eles meus amigos de curso apenas, não amigos da vida, os dilemas são muito diferentes, como que eu vou conversar da minha vida com uma pessoa que nunca andou de ônibus?”, indaga.

Os amigos confidentes da UFMS são de outros cursos, egressos do Instituto Luther King. Para os trabalhos em grupos, ela teve que aprender a lidar com colegas de classes mais altas. “Geralmente são alunos que vêm de escolas particulares, passam direto do ensino médio e têm um padrão alto de vida. Quando discutimos casos clínicos, é bem conflituoso, parece que eles vivem em outro mundo”. Nos atendimentos, a diferença de ler os pacientes é escrachada, segundo ela. “Chega um paciente muito pobre reclamando de pele ressecada, aí o ‘bonito’ vai e prescreve um Cetaphil que custa R$ 100 reais, ao invés de prescrever um Nivea de R$ 10 que é ótimo e tem um resultado parecido”.

Como futura médica, acredita que sua origem influencia totalmente nas escolhas de seus atendimentos. Quando achou um grupo de colegas que ouvia os pacientes atentamente e procuravam entender as diversas realidades dos enfermos que chegavam até eles, ela se juntou para cumprir os estágios. “80% da minha turma não quer Medicina da Família, odeia ir à Unidade Básica de Saúde (UBS) , porque não se identificam e por terem zero empatia com aquelas pessoas, a maioria quer centro cirúrgico, porque o paciente vai estar sedado e aí você tem contato mínimo com ele.”

Dentro dos consultórios infantis, a universitária encontrou o afeto e identificação das crianças. Mesmo atendendo com o cabelo preso em uma consulta, a pequena paciente, também cacheada, viu os fios enrolados de Thalitta e comentou baixinho com a mãe: “Mãe, olha, é igual o meu”. Desde o primeiro emprego que teve, como auxiliar de professora em uma escola particular, Thalitta sempre teve certeza de que gostava do contato com crianças e, no final do curso, se encontrou na área pediátrica. “Nos estágios eu tive certeza de que eu gosto tanto do convívio com crianças, quanto de atendê-las.”

Nas maternidades em que passou, recebeu olhares que entregavam o alívio de outras mulheres negras ao verem ela se aproximar durante o trabalho de parto. Nas UBSs, criou um apreço à Medicina da Família em cada conversa, olhar e em momento de atenção aos idosos que atendeu. “Às vezes o que o idoso mais precisa é conversar, ter alguém que dê atenção de ouvir. Você dá a mínima atenção e vê que eles ficam muito agradecidos, já ganhei até caixa de bombom após uma das minhas consultas, sinto que estou no meu melhor momento de realizações. Quando eu pego um bebê ali, no dia a dia, depois do parto, é uma sensação incrível, você pegar e entregar no colo da mãe” descreve.

A virada

No próximo ano, Thalitta se formará como médica. Em conta hipotética, poderá receber R$ 7.231,53, por trabalho de 17h semanais, valor previsto no piso salarial da categoria, como informa o Sindicato dos Médicos de Campo Grande. Segundo a entidade, o atual teto salarial é de R$ 13.652,43 e os valores podem subir caso a estudante se proponha a trabalhar por mais tempo durante a semana.

Parte dos primeiros salários já tem destino do qual ela não abre mão: “Meu sonho é tirar minha mãe da casa onde ela trabalha como doméstica hoje”. O restante, segundo ela, será usado para pagar os boletos de formatura que a jovem acumulou para conseguir fechar a festa. Para encerrar esse ciclo em grande estilo, se propôs a participar da cerimônia, avaliada em R$ 19.990. Parte desse valor, R$ 2 mil, foi pago com venda de rifas, mas o montante foi dividido em mensalidades, além de uma parcela única de R$ 9,8 mil, que deve ser paga em janeiro de 2024. Para aceitar a “loucura” de se arriscar a levantar essa quantia em tão pouco tempo, ela precisou ser convencida pela própria mãe. “Minha filha, esse momento é só uma vez na vida, nós mal conseguimos comemorar quando você entrou”, argumentou dona Sônia. Serão cinco dias de evento, entre culto ecumênico, festa da turma, jantar, baile e colação. Na lista de convidados estão os familiares mais próximos, o ex-professor de Ensino Médio Eric Moises – que ajudou a custear o cursinho -, e o namorado, com quem se relaciona há seis anos.

“Ser Thalitta é sonhar bastante, mas manter o pé no chão”, afirmou a acadêmica que já se prepara para a vida como médica. “Quero dar uma vida boa para minha mãe, também quero me casar, formar minha família com meu namorado, quero me especializar em Pediatria e quero viajar muito para praia, eu amo a praia, tenho o sonho de conhecer todo o litoral brasileiro e até quem sabe, conhecer a Itália”, enumera. Para além de estudiosa, sempre cultivou os hobbies de cozinhar, pintar, ler, tocar violão e desenhar. Pelos próximos anos, espera poder se dedicar ao que lhe faz bem, sem se preocupar excessivamente se terá dinheiro para as contas de casa. Também anseia continuar realizando o sonho de exercer a profissão, do jeito que acha que os futuros pacientes merecem. “Escolhi Medicina porque eu queria fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas diretamente, eu queria fazer isso 24 horas por dia, a todo o momento. Sempre me esforcei muito para aprender o máximo de cada disciplina porque quero dar aos pacientes um atendimento de qualidade. Minha meta é atender sempre no SUS”, finaliza.

“Strangera”

Cabo-Verdiana nascida em Tarrafal e criada na Ilha do Sal no arquipélago de Cabo Verde, Rusylene Cá morou posteriormente na ilha de Santiago e, por último, na cidade da Praia, capital do país, local onde terminou o ensino médio e onde a família reside até hoje. Logo depois de terminar os estudos regulares, mudou-se para o Brasil. Assim, a estudante ganhou o novo adjetivo, se tornou “strangera”, como dizem em sua língua materna, o crioulo cabo-verdiano. Em português, a palavra é traduzida para “estrangeira”, que segundo o dicionário Priberam significa “que ou quem pertence ou sente que pertence a outra região, a outro grupo, a outra classe ou a outro meio que não aquele que está = estranho, forasteiro”, o que exprime bem os sentimentos da estudante. Para além da nacionalidade diferente, Rusylene demorou a se sentir pertencente e aceita no curso graduação de Odontologia da UFMS, onde está matriculada desde 2018. Narra que até hoje não se sente nada parecida com os demais colegas e professores do curso, quase todos brancos e de classe média alta.

Odontologia é considerado um curso de difícil acesso a pessoas de baixa renda por conta dos custos com materiais, que podem chegar a R$ 5 mil em um semestre. Segundo a UFMS em Números, dos 265 alunos matriculados no primeiro semestre de 2022 na Faculdade de Odontologia (Faodo), 48,12 % se autodeclararam brancos, e 36,47% se declaram negros, entre esses, 78 pardos e 20 pretos. Rusylene se declara pertencente ao segundo grupo e só aprendeu o que significava pardo depois de chegar no Brasil; antes disso nunca havia ouvido sobre esse termo. Na sala de aula, clínica e hospital não teve nenhum professor negro. Na turma, contando com ela, são três e acredita que, com a ampliação das ações afirmativas, a tendência é esse índice aumentar. “Na turma dos meus calouros tem mais de três, na turma dos calouros dos meus calouros tem mais ainda”, comemora. Muitos desses alunos ingressam como cotistas. Segundo apontou o banco de dados da universidade, 49% dos alunos do curso ingressaram pelo sistema de cotas.

Sem bolsas para custear os materiais e sem a possibilidade de trabalhar, por conta das aulas em período integral, ela narra que é comum ver os alunos de classes mais baixas correndo contra o tempo para comprar as listas de materiais previstos nas ementas das disciplinas, parcelando e buscando a ajuda de familiares. “É discrepante a diferença, tem muita gente que faz muito esforço pra comprar as coisas da faculdade, enquanto tem gente extremamente rica que falta aula para fazer um cruzeiro pelo Brasil, ou que, quando o professor apresenta a lista prévia de materiais ou comenta sobre algum material, aparece no outro dia com o negócio”.

No primeiro semestre de 2022, a UFMS tinha 171 alunos estrangeiros de graduação. Alguns já moravam no país quando se matricularam, ou atravessaram fronteiras próximas como a da Bolívia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul para estudar.

Ao ingressar na UFMS não é assegurado a nenhum destes estudantes o recebimento de auxílios estudantis. Antes da pandemia, a universidade disponibilizava 13 “Bolsas Promisaes” destinadas aos alunos estrangeiros. Os acadêmicos deveriam estar regularmente matriculados em cursos de graduação da UFMS, participar do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) com renda salarial de até um salário mínimo e meio e não podiam exercer qualquer atividade remunerada fora do âmbito estudantil. Rusylene era uma dos contemplados com o auxílio de R$ 622, valor somado a outra bolsa de estudo que recebe do Governo de Cabo Verde, pela Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar (FICASE). A entidade apadrinha estudantes que estudam no exterior com uma bolsa do início ao fim do curso de R$ 600. Os valores a mantinham no curso sem que ela precisasse trabalhar, embora um dos requisitos do PEC-G seja que o estudante não vá para outro país estudar dependendo de bolsas, já elas podem não ser concedidas, essa se tornou a condição da estudante depois que sua mãe se divorciou do seu padrasto, que era o maior provedor financeiro da família, isso tudo em meio à pandemia. Nesse mesmo período a UFMS suspendeu a distribuição das “Bolsas Promisaes” alegando falta de verba.

Longe da família, com apenas uma bolsa de estudos, a estudante conta que passou pelo momento mais difícil da sua graduação – mal tinha dinheiro para comprar comida e pagar o aluguel. No pós-pandemia, sua situação financeira era a mesma e com o retorno das aulas presenciais, precisou repor um ano de disciplinas práticas. Os professores exigiam uma maior quantidade de material em pouco tempo, o que Rusylene temia acabou acontecendo. “Eu cheguei para fazer odontopediatria sem ter nada infantil, até hoje não tenho muita coisa; acabou que nós atendemos em dupla e a minha dupla de clínica foi maravilhosa, comprou as coisas e falou ‘você vai fazer, faz comigo, pode usar todos os meus materiais, não tem problema”.

Por conta da falta de recursos financeiros, nesse período, Rusylene temeu não conseguir continuar no curso, já que sem os materiais para realizar os procedimentos estaria automaticamente reprovada das disciplinas do semestre. “Eu fiquei desesperada, não tem de onde emprestar material ou uma bolsa ou pra quem não consegue, ou você compra e faz ou você não faz”, resume.

Finalizando o último semestre do curso, entre estágios, clínica e TCC, Rusylene se desdobra para trabalhar como freelancer de sexta-feira a domingo no espaço infantil de um supermercado, onde cuida das crianças enquanto elas utilizam os brinquedos. Ganha R$ 50 como diária e o valor do deslocamento é descontado. O que sobra, guarda para fazer pequenas compras ao longo do mês e para gastos urgentes que possam aparecer.

No Ensino Fundamental e Médio, ela avalia que sempre foi uma aluna dedicada, ainda que gostasse de conversar. A acadêmica lembra que era rotina ter o seu rosto estampado no quadro de honra das escolas em que estudou, reconhecimento do qual ela se orgulha. Por conta das opções limitadas de cursos superiores em Cabo Verde, sonhava em sair do país para estudar. Formou-se no ensino médio, em junho de 2017 e, sem demora, passou a procurar por vaga em alguma universidade fora do país. Chegou ao Brasil pelo PEC-G, que segundo publicado no site do Ministério das Relações Exteriores, foi criado em 1965 com o intuito de oferecer a estudantes estrangeiros a oportunidade de realizar seus estudos de graduação em Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras.

Ao todo, 69 países com os quais o Brasil mantém acordo educacional, cultural ou científico-tecnológico integram o programa, de acordo com a pasta, e os intercâmbios contribuem com a internacionalização das faculdades participantes.

Relembrando a época que saiu do país, Rusylene confessa que sua primeira opção não era a odontologia, nem o Brasil. Sua preferência era pelo curso de Medicina em Cuba, mas um problema burocrático no ano de inscrição no programa a impossibilitou de seguir para esse destino.

Os anos de árdua dedicação na escola fizeram com que Rusylene criasse cobranças pessoais de estudo que a acompanham na universidade, não se permitindo reprovar ou ser “mediana”, quando há possibilidade de se ser excelente. Já instruída por familiares que estudaram no Brasil, trouxe a vontade de se dedicar às bases teóricas, já sólidas no curso da UFMS. “Só aceito nota seis em casos que eu não consiga o dez, mas isso não é a regra, sempre trabalho e estudo por mais”, avalia. No início do curso, essa determinação e o seu bom desempenho nas matérias geraram estranhamento aos seus professores, que esperavam que, por ela ser estrangeira e vinda de um país africano, seria o “ponto fraco da turma”, e apresentaria mais dificuldades de absorver os conteúdos e realizar os procedimentos.

Sodaddi

Há cinco anos longe de casa, Rusylene precisou aprender a lidar também com a saudade que não passa, só aumenta com anos, na sua língua materna Sodaddi. Se sente inundada pela falta da família, dos colegas, da comida que só sua mãe sabe preparar e de cada detalhe de seu país. Com um nó na garganta, um aperto no coração e lágrimas que não consegue conter a acadêmica passa o que ela chama de “datas de urgência”, isolada em seu quarto. “Dia das Mães pra mim é o pior dia de todo o ano, desde 2018 é enterro pra mim; Natal, Ano Novo, dia 5 de novembro que é o aniversário da minha mãe, dia 3 de novembro que é o meu irmão, são as piores datas, esses dias geralmente eu fico reclusa no quarto, introspectiva, chorosa, sensível, quieta, foi assim que eu passei o Dia das Mães esse ano, deitada na minha cama, dentro de casa, não quis nem abrir o Instagram pra ver mãe de ninguém”.

Por conta do preço das passagens, que custam em média R$ 15 mil ida e volta na classe econômica, ela nunca retornou para a casa de férias. Os custos com o curso, que exige uma lista de material de trabalho a cada semestre, além do aluguel e a vida no Brasil, impossibilitam que ela e sua mãe, que trabalha como subgerente em um mercado da família, consiga juntar esse valor. Outro motivo que faz Rusylene querer apressar seu retorno para casa é a saudade da avó, uma mulher cardíaca, que já foi internada algumas vezes e teve seu quadro clínico agravado nos últimos meses.

Arroz e feijão só nos almoços no RU. No apartamento em que reside em Campo Grande com outra cabo-verdiana, que conheceu através das listas de aprovados no PEC-G, elas tentam comer somente as iguarias de Cabo Verde. Nem sempre conseguem reproduzir os sabores dos pratos por conta dos processos de conservação usados nos alimentos brasileiros. “Lá os produtos são mais naturalizados, menos industrializados, o camarão que encontramos no mercado daqui, por exemplo, é muito diferente, “borrachoide”, um gosto esquisito, chega ser uma agressão ao camarão que consumimos lá”, diz. No cardápio do dia a dia, comem carnes com muito molho, para acompanhar o arroz, já que elas não têm o costume de comer o feijão, cachuba, carnes grelhadas, grão de bico, saladas e a feijoada cabo verdiana, que é preparada com legumes no meio e chouriços fritos.

Maior que a saudade do aconchego de comer em casa, só a saudade do calor do povo cabo-verdiano. “Na comida dá pra dar um jeito, mas as pessoas não têm como”. Ela conta que antes de vir para o Brasil ouvia muito dos seus familiares: “No Brasil, as pessoas são muito calorosas”, mas já nos primeiros dias em Campo Grande, sentiu que seria difícil socializar com pessoas novas, que nem todo brasileiro era aberto, alegres e comunicativas, muitos não tinha o hábito de dar bom dia, por exemplo. Na primeira casa em que morou, em um apartamento, na Vila Carlota, lembra-se de ter sido hostilizada pelos moradores que moravam porta a porta, pois sempre estava sorrindo e dando bom dia. “Na rua eu dava bom dia e as pessoas ficam me olhando esperando eu perguntar alguma coisa, me olhavam estranho, aí eu entendi que não gostavam de dar bom dia e parei, hoje ando até com a cara fechada na rua”, brinca.

Ao falar desses estereótipos não correspondidos, sua mãe ficou chocada. “Como assim o Brasil não é sol, calor o ano inteiro?”, indagou, no dia que a estudante enviou uma foto marcando a temperatura de quatro graus que fazia em Campo Grande. Apesar das diferenças, ela se adaptou, e é feliz com as amizades que fez. Após visitar a família, pensa em voltar para o Brasil para atuar como dentista no SUS e iniciar uma especialização.

Interseccionalidade: Barreiras no acesso à educação

Quando viu o seu nome estampado na lista de aprovados no curso de Engenharia Civil em 2020 da UFMS, Moisés Fernandes de Oliveira viu um novo mundo de planos e expectativas se abrir à sua frente: trabalhar na área de exatas, que sempre foi sua paixão, e socializar com pessoas da sua idade era parte dos anseios. Hoje, prestes a terminar o segundo ano, ele quer trabalhar no ramo do transporte e reafirma que fez uma boa escolha ao se matricular no curso. Já a vontade de se enturmar não se concretizou. Cego desde a infância, Moisés é diagnosticado com baixa visão, também denominada visão subnormal, uma perda de visão que não pode ser corrigida por óculos convencionais, lentes de contato ou medicação. Com o avanço da doença, só lhe restam 5% da capacidade de enxergar, quadro que irá se agravar com o passar dos anos. Embora a cegueira não limite o contato social do estudante, ele narra que na universidade nenhum colega se propôs a iniciar uma amizade, não muito diferente do passado vivido durante o ensino fundamental e médio. Oliveira sentiu no ambiente acadêmico como a ausência de afeto gera a sensação eterna de isolamento. “Sou o excluído da turma. Ninguém quer saber de convivência com a gente [pessoas com deficiência], sempre que falam comigo é de maneira objetiva para pedir ajuda ou algo assim”.

Caminhar até o RU para almoçar e jantar, participar de atlética ou empresa júnior, participar de congressos, fazer pesquisa ou até mesmo ir até os bares que ficam aos arredores da universidade, coisas simples que compõem o dia a dia dos universitários, são de difícil acesso a Moisés. Nas áreas de circulação na instituição, o desafio começa com a falta do piso tátil e de identificadores em Braille. Para ir ao restaurante almoçar, por exemplo, precisa do auxílio para ser guiado e servido. Nos laboratórios e dentro dos blocos não há nada que ajude na identificação: biblioteca, teatro, quadra de esportes. Nenhum desses ambientes oferecem um acesso fácil a Moisés. Todas essas reclamações compõem um dossiê que foi enviado à ouvidoria da universidade e permanece sem nenhum retorno há quase um ano. Diante do silêncio, o estudante foi até a Defensoria Pública da União (DPU) no dia 24 de outubro de 2022 entregar o documento e aguarda uma resposta.

Fotos que compõem o dossiê criado por Moisés:

Nas aulas, provas e trabalhos, o desafio de Moisés é se igualar ao nível dos outros alunos. Como tem dificuldade de ler, utiliza a lupa do celular para tentar enxergar o quadro e os slides usados pelos professores. Ao tirar as fotos para dar zoom ele só consegue fixar em uma parte da explicação, e perde boa parte das resoluções de exercício, por exemplo, que acontecem de forma rápida. “Se eu fosse tentar copiar tudo passaria uma eternidade e não iria conseguir nem estudar”, explica. Além disso, para conseguir se manter no curso, fez sacrifícios. “Só tomo banho, como, durmo e estudo”. A pessoa que narra não ter tempo para mais nada na vida, tem apenas 20 anos e um sentimento de esgotamento que sobressai na fala. “Tenho que fazer dez vezes mais que os outros e acabo não tendo tempo para sair, ter um hobby”, aponta. Para se ter uma ideia, Moisés demora mais que o dobro do tempo para fazer um desenho técnico se comparado aos seus colegas e correr atrás do “prejuízo” tornou-se sua saga desde que ingressou no curso.

Entre os 507 acadêmicos matriculados no curso de engenharia civil da Faculdade de Engenharia, Arquitetura, Urbanismo e Geografia (Faeng) no primeiro semestre de 2022, Moisés é minoria e compõe um grupo de apenas quatro alunos autodeclarados negros diagnosticados com visão subnormal ou baixa visão. Para o discente, a baixa quantidade de pessoas deficientes da faculdade permite que a reitoria se recuse a olhar para as defasagens na acessibilidade da universidade. “Não existe piso tátil nos laboratórios de engenharia e os próprios professores se negam a adaptar os conteúdos ou não se importam em dar apoio”. Ao todo, apenas 10 alunos com deficiência estão regularmente frequentando o curso. A baixa no número de deficientes também pode ser vista no quadro geral de estudantes, ao cruzar os indicativos raça e deficiência. Dados da UFMS apontam que somando todos os campus da universidade: Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Cidade Universitária, há registro de apenas 185 graduandos negros e com deficiência, o que representa 0,79% da comunidade acadêmica.

As administrativas da universidade, até o segundo semestre de 2022, não tinham qualquer levantamento sobre a permanência desses alunos ou sobre suas principais queixas dentro da instituição. Também não foram identificados registros sobre os alunos negros, deficientes e de baixa renda que recebem algum tipo de auxílio. A UFMS também não possui o número de alunos cotistas e de baixa renda, oriundos de escolas públicas que recebem algum tipo de auxílio ou ajuda assistencial estudantil atualmente, o que provoca uma dúvida em quem tenta entender esse cenário: como a universidade tem pensado políticas públicas para esses alunos sem ao menos conhecê-los?

Segundo o doutor em educação, Wilker Solidade da Silva, que produziu durante o seu dourado a pesquisa “Marcadores sociais da diferença: uma perspectiva interseccional sobre ser estudante negro e deficiente no Ensino Superior brasileiro”, é preciso olhar a não permanência desses alunos. O silêncio às reclamações de Moisés é exemplo de política de silenciamento e exclusão. “Quando vamos falar de políticas públicas, podemos pensar assim: Não falar é uma política de exclusão. Então, se a universidade tem alunos deficientes e não tem espaços totalmente adaptados, não dialoga sobre essa estrutura não coleta e trabalha para garantir a permanência desses alunos, ela é um espaço capacitista, porque provavelmente essa demanda já chegou para eles de alguma forma”. O termo capacitismo, usado pelo pesquisador, ganhou visibilidade e é usado para nomear atitudes de discriminação ou preconceito social contra pessoas com deficiência.

Durante a disciplina de desenho técnico, uma das atividades avaliativas de Moisés exigia que ele fizesse uma planta arquitetônica manualmente. “Professora, eu enxergo só cinco por centro, pra mim, desenhar linhas com espaçamento de um centímetro é quase impossível, pra eu desenhar com espaçamento de um milímetro é impossível”, contou. A professora respondeu: “Então faz do jeito que você conseguir”. No decorrer do semestre, tentou novamente explicar suas limitações, novamente ignoradas. “Ela não teve noção do que eu estava falando, não entendeu que não era possível eu conseguir fazer, e se eu tentasse fazer um desenho em linha reta iria demorar bem mais de um semestre para terminar”. Cansado e temendo a reprovação, teve que pedir a ajuda do irmão que não possui deficiência visual para realizar as atividades. “Tem gente que não entende, parece que tem a mente fechada”, lamenta.

Wilker explica que a falta de aulas e avaliações adaptadas para que Moisés passe a acompanhar as explicações é parte do capacitismo institucional existente na UFMS. “A professora não consegue se adaptar porque está pensando em pessoas que têm todas as funcionalidades físicas motoras dentro de uma normalidade já pré-estabelecida porque, quem criou esse conteúdo, está dentro de uma estrutura normalizante. Então, quando vem um indivíduo que tenciona, eles não estão preparados e o excluem”, explica.

O pesquisador pontua ainda que essas situações adoecem e provocam uma exaustão desses alunos com o passar dos anos na universidade. “A estruturação subjetiva do sujeito ocorre por conquistas e derrotas, e esse espaço da derrota ocupa um destaque na vida dessas pessoas, que tendem a se sentir impotentes, incapazes e tendem a desistir”.

Com a saída do curso, segundo ele, o efeito dominó é desistir de outras coisas relacionadas às expectativas vinculadas ao ensino superior, como conquistas financeiras e educacionais. Problemas como a baixa autoestima intelectual podem minar a vida dessas pessoas. “A autoestima sempre baixa, porque tem essa desvalorização e eles tendem a não querer participar das aulas, ao invés de ter aquela ideia de inclusão, aplicam a ideia de integração, que é diferente, o aluno integrado fica dentro de sala, mas no cantinho dele para não atrapalhar os demais”, explica.

Fora dos muros da universidade, os óculos escuros e a bengala usada para a locomoção chocam as pessoas que custam a acreditar que um cego seja estudante. Moisés utiliza o transporte público para ir e voltar das aulas para casa, que fica no Bairro São Conrado, periferia de Campo Grande. Habitualmente senta-se no banco para deficientes ao lado do motorista e faz o seu percurso com o apoio dos profissionais do ônibus. Como entrou no curso durante a pandemia de Covid-19, começou a fazer esse percurso no segundo semestre deste ano. Na primeira semana de setembro, enquanto voltava para casa, com um uniforme do curso de engenharia civil, Moisés foi abordado por um idoso. Antes de perguntar, o apontou dizendo que estava roubando o lugar “de quem realmente precisa” no banco preferencial. Ao explicar sobre a deficiência visual para o idoso, o homem se justificou dizendo que não pensou que um aluno da federal tivesse deficiência. Moisés atesta que esse tipo de assimilação, a de que um cego não pode ocupar determinados espaços, o incomoda cotidianamente.

Para além dos encontros com capacitistas e do capacitismo institucional, a permanência de Moisés é cerceada ainda por ele ser negro e de baixa renda. A questão mais “apagada” para ele é a racial já que as pessoas ignoram a cor da sua pele e ressaltam sem a sua deficiência “As pessoas veem primeiro a minha deficiência”, fala. Já a questão de renda é reparada pelo auxílio permanência no valor mensal de R$ 400, valor usado para pagar refeições e na compra dos materiais de estudo. Ser oriundo de uma família sem muitos recursos financeiros fez com que pensasse em largar os estudos para trabalhar durante a adolescência, mas assim como nas outras relações, mercado de trabalho e deficiência possuem dificuldades específicas. Nas buscas, os empregos que não exigem qualificação para pessoas com deficiência ofereciam baixa remuneração e quase nenhuma oportunidade de crescimento nas empresas. Por isso, Moisés insiste todos os dias em dar continuidade à graduação. “Só me especializando para eu conseguir um lugar melhor”, acredita. Quanto aos objetivos e sonhos, o rapaz segue a linha racional. “Gosto do concreto, por isso, sempre gostei das exatas”. Ter a autonomia para se formar, trabalhar e morar sozinho, ou seja, ser independente, são as ambições mais expressivas de Moisés.

Estudante de escola pública, concluiu o ensino médio na Escola Estadual General Malan, em Campo Grande. Por conta da baixa visão, conta que saiu da escola com grandes defasagens de aprendizado. Mesmo assim, persistiu em ingressar na UFMS, mas o cotidiano excludente faz com que Moisés sinta que esse não é o seu lugar. “Eu já pensei em desistir muitas vezes, até acompanhar a aula enquanto copiar do quadro é impossível pra mim, o que consigo fazer é tirar fotos do quadro para ver do celular, mas ainda assim perco parte das explicações”.

O cabelo curto, os óculos escuros e o sorriso que custa aparecer passam uma ideia de que Moisés é do tipo sério e fechado, mas, ao contrário: é uma pessoa falante, mas que também gosta de ouvir. Revela ter muita vontade de conhecer uma balada, ver como funciona, nutre firme a expectativa de quebrar o isolamento social em que o colocaram. “Não quero que me procure só para pedir ajuda. Tem umas situações que são muito chatas, eu já cheguei em aula que tinha trabalho em grupo e eu só entrei porque o professor obrigou outras pessoas a me colocarem, até nos grupos de pessoas que pedem ajuda não me chamaram”.

Frequentador assíduo da Igreja Adventista da Promessa, toca teclado e “surpreende” a muitos irmãos ao contar que é cego. Como já se adaptou ao pequeno prédio, sobe e desce as escadas sem o uso da bengala, ajuda na parte técnica do som e no que mais precisarem. “Uma vez fiquei sabendo que uma irmã foi comentar com outra que eu estava metido porque andava de óculos escuro o tempo todo, a mulher que ela falou isso era conhecida da minha mãe e explicou, a outra custou a acreditar”, lembra. “As pessoas me subestimam o tempo todo, acham que eu não sou capaz de fazer as coisas”.

Seus pais, Maria Rosa Fernandes de Oliveira e Edson Francisco de Oliveira não ingressaram na universidade por falta de oportunidades. A mãe trabalhou como doméstica, mas está afastada do trabalho desde que foi diagnosticada com um câncer de mama. O pai trabalhou como cobrador, até se aposentar por invalidez, também por problemas de saúde. Mesmo sem possuírem ensino superior, sempre cobraram de seus três filhos que estudassem para que tivessem uma vida melhor. Além de Moisés, que é o caçula, o filho do meio do casal também ingressou na UFMS, no curso de direito, que está para concluir.

Identificar-se em meio a outros

Dentro de curso majoritariamente constituído por pessoas brancas, como a engenharia civil, Moisés conseguiu se olhar como um negro de maneira mais evidente. “Na escola pública, a maioria das pessoas é negra né, então, eu não percebia tanto essa diferença. O bullying que eu sofria era por ser cego”, disse. Quando entrou na faculdade, percebeu a divisão. “Um dia olhei em volta da sala, na turma de uns 40 alunos só tinha eu de negro”. Ver que era único também na cor da pele, fez com que Moisés passasse a entender-se como uma pessoa preta, para além da deficiência que sempre lhe apontaram.

15 anos de UFMS

O ingresso na universidade tornou-se uma realidade para a hoje Coordenadora Administrativa da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (COAD/FAALC), Evelyn de Souza Santiago Candido da Silva, de 31 anos, em 2008. Primeira da família a ingressar no ensino superior público, a servidora lembra que na época não havia políticas públicas de ações afirmativas nas instituições de ensino superior. A discussão ganhava força somente em algumas faculdades do Nordeste. Estudante de escola pública, Evelyn viveu diversas situações de precariedade durante o ensino regular, entre elas, a falta de professores e falta de material didático. No primeiro ano de vestibular, como já era esperado por ela, não passou nem perto de conseguir a vaga, mas como tinha a torcida dos pais para que continuasse tentando, ela voltou a fazer as provas. “Quanto eu fiz o vestibular, a única vaga que tinha era ampla concorrência, então eu competi com todos os colegas, tentei por duas vezes porque eu queria história mesmo, queria ser professora de história. Esse caminho foi muito conturbado. Como sempre estudei em escola pública, quando saí, fui tentar o vestibular e senti muito essa defasagem do meu ensino com relação a outras pessoas que queriam fazer história”.

Quando ingressou no curso, se deparou com a baixa presença de alunos negros, apenas três em uma turma de 40 pessoas. Apesar disso, se sentiu acolhida, já que eram frequentes as discussões sobre pautas raciais e lutas sociais. “Sempre fui bem aceita como acadêmica, fui monitora das disciplinas de História do Brasil e de História da África”, lembra. “Com o tempo, peguei o jeito de estudar e acompanhar as leituras, então, eu me dava muito bem, estava sempre envolvida nos projetos da UFMS, só não fui bolsista porque eu trabalhava e não conseguiria estar em outros períodos na faculdade”.

“Concurseira” desde os 17 anos, foi a primeira da sua família a fincar raízes em uma universidade pública como servidora. Foram mais de dez processos seletivos até conseguir a aprovação em concurso como técnica de nível médio. O único ano em que ela se afastou das provas, foi em 2014 quando estava gestante do primeiro filho. No dia 17 de outubro de 2016, Evelyn foi nomeada assistente em Administração pela UFMS. No ano seguinte, tornou-se Coordenadora de Gestão Acadêmica da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (FAALC) e, posteriormente, Coordenadora de Administração da mesma Faculdade com a conclusão do mestrado em antropologia. “No plano de carreira para técnicos em educação superior eu sou do nível D. Existem os A, B, C, D e E que é para quem concorre a vaga de nível superior, como minha vaga é de ensino médio eu sou assistente em administração. Mas, como eu já era licenciada em história quando assumi o concurso e tinha uma qualificação além dos requisitos do edital, ganhei um adicional por qualificação de 25% no meu salário”.

Ambos os cargos assumidos atribuíram a Evelyn a função de chefia, onde atuava nas áreas administrativa e financeira dos setores. De início, conta, notou que incomodou e despertou o espanto em muita gente por ser uma mulher preta nessa posição. Quando questionada sobre o racismo sofrido dentro da universidade, Evelyn explica que, para ela, ocupar esse espaço proporciona situações pedagógicas às pessoas que não conseguem entender a colocação de negros em cargos de chefia e de poder, uma espécie de “alfabetização étnico-racial” para que elas repensem suas crenças e práticas de discriminação. Depois de ingressar no quadro de servidores, teve que lidar com o preconceito velado dentro da própria comunidade acadêmica. “Teve gente que por anos achava que eu era estagiária. A maioria das pessoas pensava que eu era aluna e, quando me via trabalhando, me chamava de estagiária, nunca pensava que eu era servidora”. A mesma resistência encontrou em colegas. “Uma vez chegou um professor de outra unidade e eu perguntei se ele já tinha sido atendido, me respondeu que sim, mas eu vi que ele continuou na recepção esperando; muito tempo depois eu fui falar com ele novamente e ele me falou que estava esperando o secretário da coordenação, que era o cargo que eu ocupava na época, então tive que reforçar se eu podia atendê-lo”, narra.

Outra situação que marcou muito Evelyn foi o contato com um engenheiro da universidade durante a medição de uma obra que aconteceria no prédio em que ela estava lotada. “Outra vez eu estava na secretaria e saí rapidinho, fui até ao quiosque para comprar um cafezinho. Deixei o setor aberto com a saída rápida e quando eu voltei tinha uma equipe de engenheiros fazendo a medição do prédio. Eu cheguei com um copo de café e quando eu abri a porta tinha aquele monte de homem lá dentro, passei, dei bom dia e perguntei ‘Vocês precisam de alguma coisa?’ e um deles respondeu, ‘Bom dia, pode arrumar um café para gente’’. Depois de se apresentar devidamente e indicar onde ficava os quiosques o homem se mostrou muito envergonhado e passou o resto da obra tentando consertar o que havia falado. “Ele achou que eu era uma pessoa da copa e não teria problema se fosse, né? Mas assim, ele deduziu, uma mulher negra nesse ambiente, ela só pode ser alguém da copa ou da limpeza.”

Apesar das desigualdades vividas pela trabalhadora durante a escola e no período de graduação, por alguns anos, ela olhou para as cotas como um lugar de não merecimento. Depois de utilizar as cotas raciais no concurso que a efetivou, ficou por anos desmerecendo a sua entrada pelo fato de ter usado a reserva de vagas. A reserva é garantida pela Lei 12.990, de 2014 e concede aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. “Eu sou servidora, mas eu entrei por conta”, repetia, mesmo que as pessoas não perguntassem quando falavam do concurso. Com anos de estudos e reflexão, Evelyn viu que falar da política de cotas com desmerecimento não fazia sentido, já que ela estava ocupando uma vaga de direto e teria passado mesmo que na ampla concorrência. “De qualquer forma, como cotista ou não, eu seria chamada mesmo sem a política de cotas. Passei a dizer pra mim mesma, sim eu entrei como cota, mas eu atingi e cumpri todos os requisitos para entrar nessa vaga de ação afirmativa, ninguém me deu nada, a vaga estava lá, eu cumpri os requisitos e entrei”.

O governo federal não deixa disponível para consulta pública estatísticas de pessoal com recorte por cor e raça, mas, segundo dados de 2018, detalhados pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), vinculada ao Ministério da Economia, a sub-representação de negros não se limita ao setor privado, mas permeia a estrutura da administração pública. Dados do governo mostram que os negros ocupam somente 35,6% dos postos no serviço público federal. A disparidade fica ainda mais visível quando é feito o recorte por hierarquia de cargos e nível de escolaridade. Pretos e pardos ocupam apenas 15% das cadeiras mais altas no Brasil. Segundo a plataforma UFMS em Números, no segundo semestre de 2020, a universidade tinha um quadro com 1765 servidores técnicos-administrativos. Destes, menos da metade se declaram negros, sendo 322 servidores pardos e 92 pretos , totalizando 40% desses servidores.

Por conta das estatísticas também estampadas na universidade, Evelyn foi tratada como vitrine por colegas e sofreu com o racismo estrutural da instituição. “Tinha professores, que chamavam outros servidores para ir me ver tipo ‘olha lá, ela é servidora aqui, ela é servidora mesmo’. Hoje eu olho e acho engraçado. Já superei algumas coisas, mas a gente vê o quanto a nossa sociedade é racista”.

Com uma carreira permeada pelo apoio dos pais, Evelyn sempre fez parte das minorias presentes nas salas de aula e hoje vislumbra um futuro diferente para seus filhos, Roger, 8 anos e Ellen, 6 anos. Com as condições financeiras e sociais que possui hoje, consegue proporcionar a eles oportunidades e formas de acesso à educação que ela não teve durante sua infância. A servidora observou que, em 15 anos, a universidade ficou “mais colorida” depois da implementação da Lei de Cotas.

Como pesquisadora, Evelyn temeu pelo futuro das políticas de ações afirmativas durante os ataques sofridos pela Educação no governo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Ela pontua que somente as cotas não são o suficiente para manter os alunos, e que os projetos de permanência são essenciais. “Não basta só disponibilizar a cota, os cortes das verbas destinadas às bolsas de permanência desses alunos, fere a oportunidade deles de continuar frequentando a universidade, principalmente aqueles em cursos considerados de elite como medicina e odontologia, todos de período integral”. Evelyn comenta que, dentro do âmbito acadêmico percebeu um aumento nos últimos anos do discurso contra as cotas raciais e a favor das denominadas “cotas sociais”, ideia disseminada pelo atual governo que, foi ganhando adeptos dentro da atmosfera universitária. “Existe branco pobre, meu marido é um deles, só que a diferença de uma pessoa que tem pele clara e é pobre e uma negra e pobre é a questão do acesso, eles conseguem acessar determinados lugares com mais facilidade que uma pessoa negra”. Para ela, as cotas raciais já são uma modalidade de cotas sociais, porque a grande população brasileira, que é negra, também é pobre, dado confirmado pelo informativo “Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil”, divulgado pelo IBGE. Em 2019, pretos e pardos representavam 75% entre os mais pobres, enquanto os brancos faziam parte de 70% entre os mais ricos. No estrato dos 10% com maior rendimento per capita, os brancos representavam 70,6%, enquanto os negros eram 27,7%. Entre os 10% de menor rendimento, isso se inverte: 75,2% são negros, e 23,7%, brancos.

Durante seus anos de permanência como servidora, outros olhares também a marcaram, de forma positiva e acolhedora. Vista como referência por alguns e conforto para outros, Evelyn recebeu muito afeto de alunos, técnicos e professores negros. “Eu via que alguns alunos negros quando chegavam e me viam, respiravam aliviados”, era como se Evelyn pudesse ouvir um “nossa parece que agora eu vou ser bem aceito, tem ela aqui”, avaliou. “Eles se sentem à vontade para falar e perguntar tudo, e eu entendo, porque eu quando vejo que a pessoa do atendimento é branca também evito ficar perguntando porque temo uma atitude racista, sabe?”, comenta. Ela lembra de um desses encontros, no início do primeiro semestre de 2019. Durante o período de matrícula, a família de uma aluna negra do curso de jornalismo estava perdida, rodando a universidade para achar o local administrativo. Quando a viram, ficaram muito felizes e foram rápido ao seu encontro. Depois de esclarecerem todas as dúvidas, a avó da menina disse: “Tá vendo Rafa, acho que vocês vão se dar muito bem”.

Meritocracia

Se tem uma palavra que Santiago tenta desvincular das suas conquistas profissionais é a meritocracia, o termo Meritocracia deriva da junção do latim mereo (‘ser digno, merecer’) e do grego antigo κράτος, transl. krátos (‘força, poder’), ou seja, trata-se poder alçando a partir do merecimento. Segundo essa linha de pensamento, Evelyn atingiu o objetivo de ser concursada porque se esforçou, já as pessoas que não conseguiram chegar a essa mesma posição não obtiveram esse mesmo lugar porque não se esforçaram o suficiente. “Gosto sempre de lembrar que eu sou a exceção, entre colegas, vizinhos e família. Sempre tive uma família tradicional, não passei por exemplo pelas dificuldades de ser criada por uma mãe solo. Reconheço as dificuldades que passei e o apoio que tive. Sei que não é apenas questão de esforço pessoal”. Ela relata que muitas pessoas até tentam usá-la como exemplo de merecimento e isso chega a ser constrangedor. “Eu sei que muita gente entra aqui e desiste no meio do caminho porque foram bombardeados pela falta de dinheiro, pelo racismo, problemas familiares ou psicólogos, são muitas variáveis”, exemplifica. Ela mesmo pensou em desistir ainda na graduação, nas primeiras aulas chegou a afirmar para si mesma “eu não sou desse mundo, sou um alienígena”, isso porque ela se sentia muito diferente dos seus colegas, mesmo a maioria deles sendo oriundos da classe trabalhadora. Ela recorda que não sabia de coisas que os professores apresentavam como sendo básicas. Mesmo com muitas pessoas tendo dúvida sobre os conteúdos, alguns professores se negavam a adaptar a didática. Segundo Evelyn, em sua formação, a maior parte do corpo docente entrava na sala de aula com um método de ensino definido e excludente ou seguia com os conteúdos sem se importar se os alunos estavam aprendendo ou não. “O sistema educacional é como se você fosse um condenado à guilhotina, o ensino fundamental é quando seus braços são amarrados para trás, o ensino médio é quando te deixam encapuzado e quando você chega na faculdade eles solta a guilhotina, se você conseguir sair , sai com sequelas, eu vejo assim”, finaliza.

Docência Preta: Representatividade em meio a professores

Aos 17 anos, ainda no Ensino Médio, Thaize de Souza Reis decidiu que seria psicóloga. Mesmo com pouco conhecimento sobre o que era a área, ela se baseou em exemplares da revista Super Interessante, que apresentava o universo da psicologia através de pesquisa de Neurociência, comportamento humano e emoções. A afinidade pelas áreas biológicas e humanas também pesaram na escolha. Com a aprovação na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em 2001, Thaize fez as malas com poucas coisas e se mudou para o alojamento da universidade. Nascida em Passos, sudoeste de Minas Gerais, passou a morar a 300 quilômetros da família para viver o sonho de se graduar.

Já nos primeiros anos, começou a receber auxílios para alojamento, alimentação e bolsa de Iniciação Científica. A renda estudantil foi o que a manteve na graduação, já que o dinheiro dos pais não poderia cobrir seus gastos morando em outro estado. Comia na maioria dos dias no RU e socializava com os acadêmicos que moravam nos quartos ao lado. Como o campus ficava em uma rodovia, afastado do centro da cidade, ela não saia nem para fazer passear em parques ou shoppings. No decorrer do curso, a menina que “só sabia estudar”, se destacou nos laboratórios estudando a alfabetização de crianças com dificuldades de leitura.

Sem um debate racial sólido nas faculdades, Thaize foi a única pessoa negra da sua turma e passou todos os anos sem nunca discutir e refletir sobre isso – o racismo era algo que “ninguém falava” em sala de aula. Mas a pele retinta trouxe marcadores complexos e dolorosos, pelos anos que peregrinou na “cidade dos rapazes”, como é conhecida São Carlos, por abrigar maioria masculina nos cursos de Exatas, pelos quais a cidade possui renome. Ela viu amigas com incansáveis paixonites, enquanto ela sequer se sentia olhada. A solidão da mulher negra era uma pauta não conhecida com o contorno que se sabe hoje, mas era vivida plenamente por ela em seu cotidiano. Sem essa perspectiva social, mas cansada de viver a rejeição por não ser desejada, tomou como uma questão pessoal, o que lhe causou um sofrimento na parte afetiva.

Dentro de um curso onde muitos anseiam aprender a ouvir, Thaize se calou. Não tocou no assunto por anos com medo dos julgamentos das amigas de faculdade, todas brancas. “Eu pensava ‘não vou falar sobre isso porque elas não vão entender, vão achar que estou me vitimizando’”, narra. O afago de entender o fenômeno social que a perseguiu por anos veio só uma década depois, já doutora em Psicologia. Em meados de 2014, passou a ver a internet levantar tais discussões. Sociólogas, historiadoras e mulheres negras de formações variadas, entre elas a autora Gloria Jean Watkins, mais conhecida pelo pseudônimo bell hooks, passaram a dar visibilidade a temáticas como a rejeição sofrida por mulheres negras no campo amoroso, feminismo negro, racismo, masculinidade tóxica e fetichização. “Muitas mulheres negras sentem que em suas vidas existe pouco ou nenhum amor”, apontava a pesquisadora e teórica em seu ensaio “Vivendo de amor”, de 2010.

Entender a origem dos não olhares foi importante para que Thaize parasse de lutar contra os seus traços negróides na tentativa de minimizá-los. O alisamento capilar que fazia naquela época foi tema de suas sessões de terapia e ela relata ter tido a sorte de passar a se amar e se compreender.

Resultado dos 10 anos da implementação da Lei de Cotas, o aumento da presença de alunos pretos e pardos pelos corredores das universidades públicas é notável, ainda que, na regência das salas de aula, esse perfil é raro. Segundo o Números UFMS, no primeiro semestre de 2022 , a universidade tinha um quadro docente composto por 1.570 servidores. Destes, apenas 273 se autodeclaram negros, representando 21,2% desse grupo. Já os brancos autodeclarados somam 75,7% dos professores.

Com o auxílio das bolsas e o incentivo à pesquisa disponibilizados pelas instituições brasileiras na década passada, Thaize ingressou no mestrado recebendo o suficiente para sair do alojamento e ter uma maior qualidade de vida. Logo após entregar a dissertação, se tornou doutoranda no mesmo campus. Nesse período, conseguiu viajar para os Estados Unidos e desenvolver parte do seu doutorado sanduíche com pesquisadores do exterior. Quando voltou para o Brasil, terminou sua formação e passou a trabalhar em uma escola na cidade de Campinas (SP), com crianças com deficiência, além de atender em clínicas. No contraturno, estudava e almejava ocupar uma vaga como docente em uma universidade pública. Pelo sistema de cotas, assegurado pela lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, Thaize foi empossada professora do curso de Psicologia da UFMS em 2017, desde então, a única professora preta do curso de psicologia.

Ao contrário do que viveu na sua graduação, a professora assumiu salas com a presença de alunos negros, que pesquisavam e traziam suas questões raciais. Na UFMS, virou símbolo de representatividade entre os alunos, que viam em sua presença estímulo para ingressar na pesquisa ou para expor questionamentos pessoais enquanto alunos negros. Tornou-se coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) e hoje é referência nas pesquisas produzidas nesse campo de estudo. Emergiu na academia e hoje vive o sonho de seu pai: “Venceu pelos estudos”.

Mascate, empresário, ambulante, o pai da docente dedicou os seus anos de trabalho a vender de casa em casa diversos produtos. Sua mãe se formou em matemática, mas nunca deu aula e passou a maior parte da vida trabalhando com o marido nas vendas. Ele chegou a ingressar no curso de letras da Universidade Estadual Paulista em Araraquara (Unesp), mas não conseguiu permanecer por conta das condições financeiras de sua família. Depois disso, decretou a si mesmo que seus filhos não passariam pelo mesmo, e iriam estudar. “Ele entrou na década de 1970, então não tinha assistência estudantil como eu tive, e ele não conseguiu se manter lá, acabando abandonando o curso. Nunca fez uma faculdade, então brinco muito que eu e meu irmão estudamos porque o meu pai não conseguiu fazer o curso dele. Para ele era muito importante fazer uma faculdade e ele criou todas as condições para que a gente estudasse”.

Seu irmão é servidor técnico da Unicamp empossado desde 2019, e Thaize acha importante ser dito que, apesar do esforço, o apoio que eles receberam da família foi fundamental para que chegassem lá e para que as pessoas não atrelassem sua história a discursos meritocráticos. “Eu me esforcei bastante, mas eu tive condições para isso, eu nunca precisei trabalhar enquanto eu estava estudando, eu pude me dedicar só aos estudos e eu acho que isso permitiu que eu entrasse em uma universidade pública. Na universidade pública eu tive uma série de bolsas e aí depois eu fui me esforçando, mas tive condições para chegar aonde eu cheguei”.

De classe média baixa, a família viveu momentos difíceis financeiramente, mas a educação de Thaize e de seu irmão sempre foi prioridade e, para ela, a academia, o caminho para a estabilidade. “Ser professora na universidade eu via como um cargo seguro, porque você se tornava servidor público, que você ganhava muito dinheiro e você tem status, depois eu fui desconstruindo isso, você vai se aproximando e vê que não é bem assim, mas eu gosto de estar aqui, gosto porque eu faço do meu jeito, sempre me reinventando”.

No ambiente acadêmico como professora se sentiu afetada pela discriminação. Nesse nível da carreira, o racismo se mostrou de forma velada e apareceu como forma de especulações, espanto, olhares e questionamentos a respeito do seu cargo. “Eu tive mais conflitos no começo, porque agora o pessoal daqui na faculdade me conhece, os outros professores, os técnicos todos daqui, as mulheres terceirizadas, mas no começo tinha a confusão das professoras não acharem que eu era professora. As pessoas perguntavam ‘você trabalha aqui?’ e elas ficavam surpresas. Eu falava que era professora e elas perguntavam, ‘a professora, substituta?” relata. Segundo a docente, as perguntas transpareciam um certo estranhamento de vê-la na condição de uma docente do magistério superior.

Atualmente essas ‘confusões’ não acontecem frequentemente, mas Thaize ainda nota que algumas situações se dão pelo fato dela ser uma mulher negra. “Esses dias mesmo, eu fui lá na clínica integrada para tomar vacina e perguntei se estavam vacinando todos ou tinha um público específico, e a mulheres respondeu ‘ah não, não é só servidor não’ e eu falei ‘não, eu sou servidora, né’ não estava com crachá nada, mas eu acho que o racismo tá permeando esse tipo de coisa”. Para prevenir esses desconfortos, ela conta que cria estratégias para se proteger. No semestre em que passou a dar uma disciplina ocupando uma sala na faculdade de Medicina, se assegurou de levar o seu crachá no primeiro dia no bloco para caso alguém a questionasse.

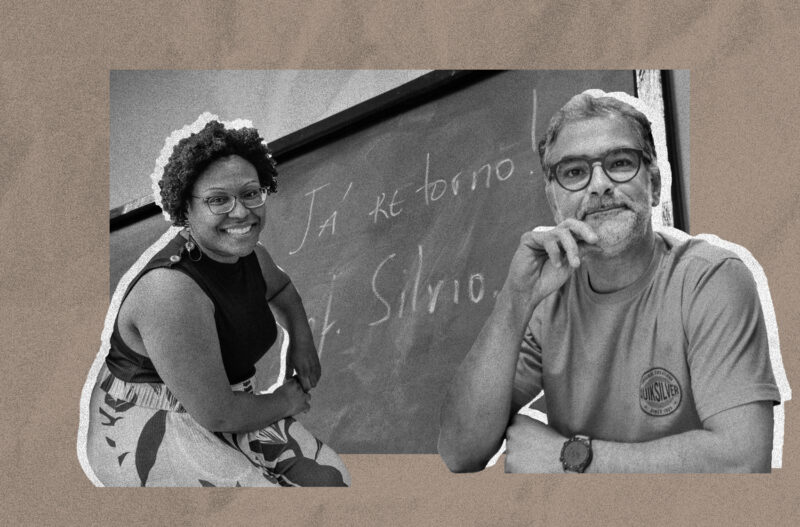

Quatro anos separam o tempo do início da formação de Thaize de Sílvio César de Oliveira. Hoje, é professor titular do Instituto de Química da UFMS. Sílvio graduou-se em química em 1992, também na UFSCar. Apegou-se à área da ciência ainda criança por influência de parentes químicos e bioquímicos. No ensino fundamental, já era consultado por colegas que tinham dúvidas na matéria.

César começou sua carreira na UFMS como professor visitante em 2003, depois de se mudar para Mato Grosso do Sul, apostando na abertura de concursos na universidade. “Quando eu vim para Campo Grande eu tinha uma proposta de pós-doutorado no exterior, e aí surgiu também a oferta de vir como professor visitante. Eu já era doutor e a ideia era formar um novo núcleo de pesquisa e fomentar uma nova linha pesquisa aqui na UFMS. Aí então eu escolhi vir pra cá, meus colegas na época da pós-graduação falavam ‘você é louco vai para dos Estados Unidos’ e eu fiz a opção de vim pra cá”. Ele lembra que, nos anos anteriores, não tinha concursos para professor, no laboratório da pós em que ele atuava tinham vários doutores represados, dando aula em cursinho ou se submetendo a subempregos. Vivia-se uma tensão de se formar doutor e não ter perspectiva de empregos, mesclada a uma expectativa de que os concursos passariam a ser abertos com a mudança do governo.

Na época, iniciava o primeiro governo do ex-presidente Lula, que governou consecutivamente de 2003 a 2010. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil durante as eleições realizadas em 2002 e seu governo trazia uma proposta de fortalecimento dos órgãos públicos, o que de fato aconteceu. De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, entre 2003 e junho de 2014, foram admitidos 234.988 novos servidores públicos, sendo 123.372 nomeações de professores universitários e técnicos para os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (SIGLA) e para Instituições Federais de Ensino Superior. Entre eles estava Sílvio. “Eu fiz uma aposta, o mais sensato era ir para os Estados Unidos, eu tinha essa oferta, mas eu tenho parentes aqui em Campo Grande, então eu tive um apoio, sempre pensando que se viajasse eu poderia perder a abertura dos concursos, então eu escolhi o Mato Grosso do Sul pensando no futuro, na estabilidade financeira profissional porque a gente quando é pobre a gente quer ter uma segurança financeira, e hoje eu vejo que estava no caminho certo”.

Ele narra que uma das cenas que fez com que se entendesse negro foi um diálogo entre colegas em uma viagem a trabalho na Bahia, estado de origem da sua família materna. Sílvio havia ido ao Pelourinho, na cidade de Salvador algumas vezes e queria retornar mais uma vez. Foi acompanhado de seis colegas, também químicos, brancos, que estavam no mesmo congresso que ele na cidade. No momento em que deu a ideia de repetir o passeio, todos da roda deram uma negativa e começaram a falar que não era uma boa ideia pois não conseguiram andar em paz por conta dos ambulantes que lhes tentavam vender fitinhas do Bonfim. Sem entender nada, Sílvio precisou refletir um pouco até que entendeu: ele nunca havia sido parado, ninguém ali o via como turista. Aquelas pessoas o viam só como um morador, mais um preto passeando na própria cidade.

Gerações cerceadas e suas projeções

As histórias narradas nesta reportagem pautam a discussão do papel transformador da educação e como o acesso a políticas de ações afirmativas podem abrir portas a populações que antes tinham este direito negado. Em 2022, se discutiu no âmbito educacional a revisão da Lei de Cotas, que completou 10 anos, e que seria revisada em agosto deste ano, mas foi adiada pelo governo Jair Bolsonaro (PL) em decorrência das eleições. No programa de governo do candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está previsto que a legislação seja mantida e ampliada para a pós-graduação, o que é de extrema importância quando se avalia os dados de representação de pessoas negras no Ensino Superior.

Tanto a continuação quanto a ampliação das ações afirmativas já existentes no Brasil podem alterar o perfil dos estudantes das faculdades brasileiras, aumentando a diversificação racial e socioeconômica. Devido a essa implementação, o país assistiu a chegada de uma geração de jovens pretos e pardos que foram os primeiros integrantes de suas famílias a entrarem em uma universidade pública, rompendo com a história de exclusão resultante do racismo estrutural.

Segundo levantamento realizado pelo Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas, em 980 publicações sobre políticas de ação afirmativa no Ensino Superior, de 2001 a 2020, o número de pretos, pardos e indígenas matriculados em universidades públicas no Brasil passou de 31% para 52% do total de estudantes. E os de classe C, D e E, de 19% para 52%.

Neste momento, há uma importância em discutir a integração dessas pessoas que historicamente foram excluídas e é preciso que a sociedade tome para si a responsabilidade de uma postura de defesas a essas politica, para que cada vez mais, existam novas pessoas como Thalitta, Rusylene, Moisés, Evelyn, Thaize ou Sílvio.

1 Comment

[…] LINK DE RESPONSABILIDADE DA ALUNA: Página da reportagem (revisada pós-banca) […]